「元亀二年の『堂上次第』について

──特に左京大夫家康(三川 徳川)に関する記載を中心に ──」

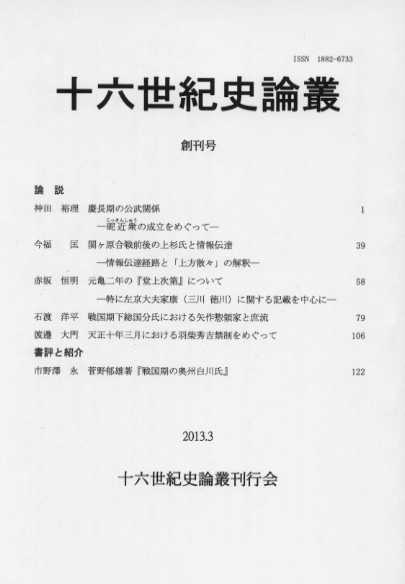

『十六世紀史論叢』創刊号, 十六世紀史論叢刊行会, 2013年3月, 58~78頁

【概略】

東京大学史料編纂所蔵の徳大寺本『堂上次第』(元亀二年七月廿三日)の翻刻と記載内容の検討を行った。本史料の記載から、徳川家康が、元亀二年(一五七一)七月二十三日の時点において、織田信長に先立ち、既に堂上公家の家格を得て、殿上人の身位を有していたという事実が明らかとなった。そして、家康の「公家成」(堂上の家格を得ること)は、彼が従五位下に叙され、三河守に任じられた永禄九年(一五六六)十二月二十九日のことであり、家康が源氏から藤原氏へ改氏した本質的な理由は、従来 先学によって考えられてきた叙位・任官のためではなく、「公家成」のためであった、と推定した。

【目次】

はじめに

一 元亀二年の『堂上次第』の翻刻

二 元亀二年の『堂上次第』における記載内容の検討

三 徳川家康の「公家成」

四 「武家官位」から「武家家格」への価値認識転換と徳川家康

おわりに

注

【キーワード】

徳川家康、富小路家、北畠氏、浪岡氏、武家官位

【本文】

はじめに

室町時代以降、江戸時代を通じて明治初年に至るまで年ごとに作成された公家の名簿『

『補略』という書名は、「本来通称の類いであり、必ずしも正式の、確立した書名ではなかった」と考えられている2。現に、陽明文庫所蔵の『補略』3を見てみると、それらの大部分には書名そのものがついておらず、年(または年月、または年月日)が冒頭に記されているだけの場合が多い。書名がある場合も、形態に大差がないにもかかわらず、『堂上次第』(延享五年)、『階級一覧』(貞享元年)、『諸家官位次第』(万治元年霜月、万治二年)等、書名が一定していない。

『補略』は大量の冊が現存する4が、室町時代から江戸時代初期のものについては伝存状況が良好でない。

江戸時代の『補略』の多くは、①「官位次第」と②「位次第」、または、①「官位次第」のみから構成されている5。前者の場合、大抵は、折本の表が①、裏が②となっている。①の多くは、堂上の公卿と殿上人(六位蔵人、文章得業生を含む)について、それぞれの官・位・氏・諱(新たに叙された人には、しばしば諱に読み仮名が付けられている)・年齢・兼官が記載され、②を伴わないものの中には『堂上次第』という表題が付いているものもある。その場合、資料目録等では、『補略』とは別の文献として扱われていることもある。なお、①の中には、家名(苗字)が付いていて全ての諱に読み仮名が付けられているものもあるが、それらには②が付いていない。②には、三位以上の堂上公卿の位・氏・諱・叙年月日が記されており、しばしば、叙された後の年数が付記されている。

このような『補略』の構成・書式は、江戸時代中期までに、ほぼ確定したようであるが、それ以前の『補略』には、内容・形式ともに少なからぬ差異がある6。

筆者は先稿7において、国立歴史民俗博物館に所蔵されている廣橋家旧蔵の永禄六年(一五六三)の『補略』8を取り上げ、その錯簡を訂正して本文を確定し、所謂「公家大名(在国公家領主)」として知られる諸家、即ち、土佐の一条家とそれに仕えた公家衆、飛騨の姉小路家、伊勢の北畠家とその一族に関する記載を主に検討した。その過程において、元亀四年(一五七三)の『補略』が、江戸時代、土佐の国学者たちによって使用されていたことを推定した。

その後、元亀四年の『補略』の写本が水戸の彰考館文庫に伝存していることが判明した。即ち、『元亀四年公卿年官』という不適切な外題を持ち、『堂上次第 元亀四三』という内題を持つ史料である9。

また、元亀二年(一五七一)の『補略』が東京大学史料編纂所に所蔵されている徳大寺家本の内に現存していることを確認することができた。即ち、『堂上次第』という内題を持ち、末尾に「元亀二年七月廿三日」の日付が記されている巻子本である(貴重書。資料番号 徳大寺家本-36-1)。

さらに、天正四年(一五七六)の『補略』が陽明文庫に所蔵されていることをも知ることができた。即ち、『堂上次第』という内題と『堂上次第 天正四/正五』という外題を持つ巻子本で、東京大学史料編纂所所蔵の写真帳によって閲覧することができる。

これら三点の、一五七〇年代の『補略』は、いずれも『堂上次第』という書名を持ち、記載内容・形式においても共通点が多く、一連の同系列の史料と位置付けることができる。

これら三史料は、『公卿補任』からは知ることができない殿上人に関するまとまった記載があるという点で貴重であるが、特に注目に値するのは、「殿上人」として「左京大夫家康 三川 徳川」が挙げられていることである。

織豊期の「武家官位」については、周知のように、今日に至るまで重厚な研究の蓄積があり、武家の「公家成」についても、さまざまな事実が明らかにされている。しかし、管見の限り、徳川家康が堂上の家格を得た「公家成」の時期は、未だ確定されていないようである。

そこで、本稿では、これら一五七〇年代の『補略』三点のうち、最も年代が早い徳大寺家本の『堂上次第』(以下、元亀二年の『堂上次第』と略す)を取り上げ、その本文を翻刻して記載内容を紹介し、次いで、徳川家康の「公家成」に関する問題について検討を行いたい。

一 元亀二年の『堂上次第』の翻刻

東京大学史料編纂所に所蔵されている徳大寺家本の元亀二年の『堂上次第』は、縦の長さが一三センチメートルと小ぶりの巻子本であり、永禄六年の『補略』同様、公家名簿の掌中本として実用的に用いられたことが窺われる。

本史料は、二〇一一年八月の時点において、保存状況が必ずしも良好ではなかったため、所外者の閲覧は許可されなかった。そこで、史料編纂所に写真撮影を依頼した。次の翻刻は、その写真に基づいて作成した。

|

翻刻 ※ 各人冒頭の算用数字は、整理のために加えた。 ・・・・・【省略】・・・・・ |

二 元亀二年の『堂上次第』における記載内容の検討

元亀二年の『堂上次第』は、「公卿」(1~41)と「殿上人」(42~99)の両部分から構成されている。

「公卿」の部分は、大臣(1~7)、大納言(8~23)、中納言(24~33)、参議・非参議(34~41)の四部分に分けられている。現任・前任を問わず、出家した人物をも含め、それぞれ補任・叙位の年月日順に排列されている。これは、永禄六年の『補略』、元亀四年の『堂上次第』、天正四年の『堂上次第』と共通する排列方法である。

この「公卿」の部分を『公卿補任』元亀二年の記載と比較してみると、『公卿補任』に非参議の公卿として見える吉田兼右、北小路俊直、半井明名、正真院経栄、中東時宣、北小路俊定は、本『堂上次第』に載せられていない。それは、彼らは三位以上の公卿であっても、

一方、本『堂上次第』における「殿上人」の部分は、四位(42~62)、五位(63~97)、六位蔵人(98~99)から構成されている11。彼ら殿上人の叙位年月日を『歴名土代』の記述等によって調べてみると、位階ごと叙位年月日順に排列されていることが確認される12。

ここに、元亀二年の『堂上次第』の構成を、元亀二年七月二十三日の時点における各人の位階に基づいてまとめてみると、表のとおりとなる。

|

表 徳大寺家本-36-1『堂上次第』(元龜二年七月廿三日)の構成 | ||

| 公卿 | ||

| 1~3 | 大臣 | 関白 |

| 4~5 | 大臣 | 左大臣 |

| 6 | 大臣 | 右大臣 |

| 7 | 大臣 | 内大臣 |

| 8~10 | 大納言 | 従一位 |

| 11~17 | 大納言 | 正二位 |

| 18~22 | 大納言 | 従二位 |

| 23 | 大納言 | 従三位 |

| 24 | 中納言 | 正二位 |

| 25~27 | 中納言 | 従二位 |

| 28~29 | 中納言 | 正三位 |

| 30~33 | 中納言 | 従三位 |

| 34 | 参議・非参議 | 参議 従二位 |

| 35~36 | 参議・非参議 | 参議 正三位 |

| 37~39 | 参議・非参議 | 参議 従三位 |

| 40 | 参議・非参議 | 非参議 正三位 |

| 41 | 参議・非参議 | 非参議 従三位 |

| 殿上人 | ||

| 42~43 | 四位 | 正四位上 |

| 44 | 四位 | 正四位下 |

| 45~49 | 四位 | 従四位上 |

| 50~62 | 四位 | 従四位下 |

| 63~65 | 五位 | 正五位上 |

| 66~69 | 五位 | 正五位下 |

| 70~76 | 五位 | 従五位上 |

| 77~97 | 五位 | 従五位下 |

| 98~99 | 六位蔵人 | |

なお、56富小路種直と57竹内長治は、『歴名土代』に、共に元亀元年八月一日に従四位上に叙されたことが見え13、それによると元亀二年七月二十三日の時点で従四位上の位階にあったこととなる。しかし、本『堂上次第』の排列順を見ると、彼ら両人は、永禄九年三月十一日に従四位下に叙された1455坂内具信の次、元亀元年十二月二十五日に従四位下に叙された1558西園寺実益の前に位置しており、従四位下の殿上人として列されている。彼ら両人が従四位下に叙されたのは永禄十年十月九日であり16、従四位下への叙位年月日順は本『堂上次第』の排列順と合致している。ここから、彼らが実際に従四位上に叙されたのは元亀二年七月二十三日より後のことであり、位記の日付を遡及させたと考えることが可能であろう。これは、両家が地下から堂上に昇格したことと関係があるかも知れない。なお、富小路種直については、下文を参照されたい。

また、88高倉永孝は、『歴名土代』によると元亀元年十二月二十九日に従五位上に叙されたとされる17が、永禄三年二月十六日に従五位下に叙された1887姉小路自綱(光頼)の次、永禄八年正月六日に従五位下に叙された1989葉室長教の前に排されており、従五位下の殿上人として列されている。永孝の従五位下への叙位は永禄五年正月五日であり20、従五位下への叙位年月日順は本『堂上次第』の排列順と合致している。これも同様に、従五位上に叙された位記の日付を遡及させたものであろう。

さて、この元亀二年の『堂上次第』には、注目に値する記載が幾つかあるが、それらの中でも最も重要であると思われるのは、言うまでもなく、「殿上人」の中に90「左京大夫家康 三川徳川」が挙げられていることであろう。この徳川家康に関する記載については、次章において詳細に論じたい。

他の注目すべき記載は、51富小路氏直、56富小路種直の父子である。富小路氏直の祖父 俊通は、九条家の諸大夫であったが、醍醐天皇の子 盛明親王の後裔とされる一条家諸大夫 源康俊の猶子となり、その後、摂関家の二条家の庶流と称する系図を創作して藤原氏を称し、昇進を重ねて上階(従三位に叙されること)を果たし、俊通の子 資直は六位蔵人となり、さらに堂上の家格を望んだが、公家衆の猛反対によって阻止された21。富小路家の堂上昇格運動について詳論した平山敏治郎氏は、「大永六年に至って、資直は上階して従三位に叙せられた。永正三年十二月の叙爵から二十年目になる。そののちこの家は堂上家に列して、連綿相続することになったが、それがいずれの年、いずれの代に勅許を得たか、詳かにすることができなかった」と述べている22。しかし、資直の子 氏直は、永禄六年の『補略』には見えないものの、この元亀二年の『堂上次第』には、子の種直と共に記載があり、遅くとも元亀二年七月二十三日までに堂上の家格を得ていたことが確認される。

また、71藤方教賢は、近年の研究では北畠一門である確証は見出されないとされていたが、「北畠少将教賢」と明記されており、藤方家が北畠一門であったことが確定される。また、77「北畠新少将宗雅」は、大永六年(一五二六)二月二十七日に源親安(北畠親安)、源国範(のちの小原国永)と同時に従五位下に叙されたと『歴名土代』に見える源宗雅23と同一人である。筆者は前稿において、源宗雅が北畠一族である可能性を述べた24が、本史料からそれを裏付けることができた。これらは、伊勢北畠一門に関する基礎情報となるであろう。

また、83「波岡侍従具運」は、通説では、永禄五年に所謂「川原御所の変(川原御所事件)」で殺害された「大御所」に比定されており25、筆者もそれに従った26。しかし、波岡具運は、この元亀二年の『堂上次第』で存命とされているのみならず、元亀四年の『堂上次第』、天正四年の『堂上次第』にも所見がある。具運の卒去が京都に知られていなかっただけであるかも知れないが、これらの情報から、「川原御所の変(川原御所事件)」に関わった波岡(浪岡)一族の人名比定、ひいては浪岡を中心とする地域の歴史を再検討する必要が生じるのではないか、と思われる。

このように、元亀二年の『堂上次第』から、戦国末期の「在国公家領主」に関する貴重な情報を得ることができる。

ところで、本『堂上次第』には、堂上の公卿四十一名と殿上人五十八名の計九十九名が記載されているが、この人数は、永禄六年の『補略』における公卿五十名、殿上人七十三名と比較してみると、ほぼ二割の成員減となる。ここから、戦国末期における公家社会の衰微の状況を窺い知ることができると思われるが、両史料の記載の比較・検討は、元亀四年の『堂上次第』、天正四年の『堂上次第』をも加えて、他稿において別に論じる必要があろう。

三 徳川家康の「公家成」

次に、90「左京大夫家康 三川 徳川」について検討する。

本史料によると、徳川家康は、元亀二年七月二十三日の時点で「殿上人」に列していた、即ち、豊臣秀吉はもとより、織田信長に先立つこと少なくとも数年前において既に堂上公家の家格を有していた、ということとなる。

そもそも家康は、堂上公家の名簿である『堂上次第』に記載されていることから、家格が堂上であるとされていたこと自体に疑いの余地はない27。家康が、一代のみ、個人の資格で昇殿を許されたというわけではなかろう。

この事実は俄かには信じ難いことのように思われるかも知れない。しかし、既述のように、家康は、元亀二年の『堂上次第』のみならず、元亀四年と天正四年の『堂上次第』のいずれにおいても、「殿上人」として記載されているのである。『堂上次第』の史料性から見て、それらが虚偽であるとは考え難い。

では、この記載が後世に書き加えられたという可能性はあるであろうか。今日広く知られているように、日光東照宮に伝わる徳川家康の位記は、徳川家光の時代、正保年間に書き換えられたものである28。同様のことが、これらの『堂上次第』にもあり得たのであろうか。

そもそも、これら三点の一五七〇年代の『堂上次第』のうち、徳大寺家本の元亀二年の『堂上次第』と、陽明文庫所蔵の天正四年の『堂上次第』は、史料の伝来という点において問題が極めて少ないと同時に、後世の転写本ではなく、同時代的に実用的に使用されていたものである可能性が高い。

特に後者、天正四年の『堂上次第』には、家康の諱が「家勝」と誤って記されているが、家康の過去を粉飾するための加筆であれば、諱をわざわざ誤記するとも思われない。

ともかく、徳川家康を「殿上人」とする『堂上次第』の記載に作為性は認め難く、その記載を否定するに足る根拠も存在しない。従って、元亀二年七月二十三日の時点において家康が堂上公家に列していたという『堂上次第』の記載が後世の追加である可能性は殆どないと言わざるを得まい。

では、家康は、何時、「公家成」、即ち、堂上公家の家格を得て、「殿上人」と成ったのであろうか。

元亀二年の『堂上次第』における90徳川家康の排列の前後を見ると、89葉室長教は永禄八年正月九日に、91松木宗道は永禄十年八月九日に、それぞれ叙爵(従五位下に叙すること)されている29。彼らはもとより堂上の家格を有しているので、叙爵の時点で即、「殿上人」に列した、と考えられる。排列順に従う限りにおいては、家康の「公家成」も、永禄八年正月九日から永禄十年八月九日までの間のことであったと考えるべきであろう。

周知のように、家康は、永禄九年十二月二十九日に叙爵され、同日、三河守に任じられ30、家名(苗字)を「松平」から「徳川」に、氏を「源」から「藤原」に改めた31、とされている。この日付は、元亀二年の『堂上次第』から推定される叙位年月日順とも矛盾する所がない。よって、家康は、永禄九年十二月二十九日の叙爵・任官等の後に、あらためて堂上として叙爵されたわけではなく、叙任等と同時に「公家成」した可能性が高い、と推測することができよう。果たして実否は如何であろうか。

実は、この推測の裏付けになると思われる根拠が、既に学界において広く知られている史料の中にあるのではないか、と筆者は考えている。即ち、陽明文庫所蔵「近衛家記録十五函文書」第十四函の四九号文書「将軍家准摂家/徳川家系図事東求院殿御書」(某年二月廿日付 近衛前久書状)である32。

本書状は、全十一項に及ぶ長大な書状である33。渡邊世祐氏によって、その第一項が初めて学界に本格的に紹介された34。渡邊世祐氏は、本書状を慶長七年のものと推定し、第一項を翻刻、その内容を解釈して、徳川家康の「叙爵及び改氏」の背景を分析するために使用した。それより後、本書状の第一項は、多くの先学によって、徳川家康の叙爵・任官・苗字変更・改氏に関わる重要史料として取り上げられ、検討されている35。また、橋本政宣氏は、本書状の全文を翻刻し、その記載内容と背景を詳細に検討し、当該史料に対する研究の一つの到達点を示した36。このように、本書状に対しては多くの研究が積み重ねられて今日に至っている。

本書状の第一項における徳川家康に関する記述については、「いにし彼家徳川之事、雖訴訟候、先例なき事ハ公家ニハならさる由、叡心とて相滞候ヲ」とある部分を、渡邊世祐氏は、「家康から氏松平を徳川に改めんとする趣を朝廷に申出でたのであるが、先例なき事は公家には出来ぬとの正親町天皇の叡慮であったので勅許なくして停滞して居った」と解釈し、そして、「松平氏は初め姓氏を称する程の家ではなかったから源氏の惣領で藤原氏を称せし徳川氏の系図を借り来り、これに先例を引当て徳川氏を称し叙爵を願うたのであって、その目的は全く叙爵を仰がんとするにあったのではあるまいかと思われる」と述べている37。

また、笠谷和比古氏は、「書状の表面だけを見るならば、従前の松平の家名を徳川に改めるためだけのことのようであるが、ここで勅許が問題となっている核心的な事柄は、その背景にある家康の官位叙任と「氏」の変更の問題であろう。つまりここでの家康にとっての課題は、従五位下三河守という朝廷官位を獲得することであり、そのためにその家名を変更し、姓氏を整える必要があったということであろう」と論じている38。

要するに、《家康は、叙爵または三河守への任官に際し、当初、先例がないという理由で勅許が下りなかったため、わざわざ先例を探し求め、源氏であった徳川の「そうりやう(惣領)の筋」に藤原氏になったものがあるという「例」を見つけ出して、松平から徳川に家名(苗字)を変更し、源氏から藤原氏に改氏することによって、ようやく叙爵または任官を果たすことができた》というのが、先行研究に主拠した解釈となるであろう。なお、岡野友彦氏は、「そもそも、松平や徳川などといった苗字はあくまでも私称であり、その改名に勅許が必要なはずがない」と論じている39。従うべきであろう。

しかし、少なからぬ先学には、この本書状第一項に、今ひとつ釈然としない所があったのではないか、と憶測される。なぜなら、戦国末期における地方武士の叙爵・任官は必ずしも困難なことではなく40、執奏が室町将軍であろうと、公家であろうと、寺社であろうと、叙爵・任官のためにわざわざ氏を改める必要があったとは考え難いからである。

ここで、勅許が必要とされたのは叙位・任官のためではなく「公家成」のためである、と考えれば、疑問は氷解するのではないかと思われる。つまり、家康が源氏から藤原氏に改氏したのは「公家成」の勅許を得るためであった、と考えるのである。

そこで、この近衛前久書状の第一項の内容をあらためて確認してみると、「近代ハ雖無由緒候、以権門悉公家ニ成申候、其比ハ一切無先例事ハ不成候、飛騨三木、是も先例無之間ハ、無勅許候、廣橋内府ニ旧例被擇出候て勅許候」という箇所がある。

これを渡邊世祐氏は、「近来は朝廷の紀綱弛み由緒がなくとも権勢により公家にもなることが出来るようになったのであるが、この頃は先例のないことは出来なかった。それで飛騨の三木自綱なども先例がないと云うので任官が出来なかったのであるが、内大臣廣橋兼勝が旧例を捜して、三木氏をば姉小路家として勅許を得るに至ったのである」と解釈している41。

しかし、ここで先例によって勅許を得る必要があるとされた対象は、叙爵・任官ではなく、「公家成」であると理解すべきではないだろうか。そうであればこそ、姉小路家の名跡を継ぐことにより堂上の家格を獲得した飛騨三木の事例が、ここに持ち出されたに相違あるまい。

よって、本書状第一項において本質的な問題とされているのは叙爵・任官ではなく、あくまでも家康の「公家成」の勅許を得ることが容易ではなかったということであった、と考えるべきであろう。

従って、徳川家康は、永禄九年十二月二十九日の叙爵・任官の時点において、堂上の家格を得て「公家成」したのであり、氏を源氏から藤原氏に改めたのは「公家成」の勅許を得るためであった、と考えることができよう。

四 「武家官位」から「武家家格」への価値認識転換と徳川家康

以上より、徳川家康は、永禄九年十二月二十九日の叙爵・任官に際し、「公家成」して、堂上の家格を得た、と推定することができた。

ここから、家康は三河一国を統一した段階において、「武家官位」のみならず、さらに堂上公家の家格に対しても意義を見出していたことが推測される。その背景として、家康が今川家・吉良家等と対抗するために、彼らよりも高い身位として堂上の家格に着目した、と理解することができるであろう。

前述の近衛前久書状にも記されているように、豊臣期には多くの大名が「公家成」し、堂上公家と同格の家格を得た42。「武家家格」という視点から豊臣政権の階層秩序を分析した矢部健太郎氏は、豊臣政権には、①豊臣宗家(摂関家相当、極官=摂政・関白)を頂点に、②「清華成」大名(清華家相当、極官=太政大臣・近衛大将)、③「公家成」大名(羽林家相当、極官=大納言・近衛中将、豊臣期には「侍従」が象徴的な官職)、④「諸大夫成」大名(諸大夫家相当、殿上人未満)という、家格による秩序が存在していたという事実を明らかにしている43。

豊臣政権下の「武家家格」は、従来の「武家官位」に代わる新たな階層秩序として創出され、その後、一部は否定されて変容したものの、所謂「近世武家官位制」の基礎となったと考えられている。

戦国末期における「武家官位」の持つ権威の相対的な低下により、それに代わる権威として「武家家格」という新たな価値認識が現れたと考えるのであれば、家康を、この価値認識の転換の先駆者であったと評価することも、十分に可能ではなかろうか。

なお、家康が「公家成」した当時、堂上の家格を持つ飛騨の姉小路の名跡は、もともと飛騨の一介の戦国期地域領主に過ぎなかった三木良頼によって継承されていた。三木が堂上公家に成り上がったことは、前述の近衛前久書状からも窺われるように、家康の「公家成」の先蹤となったと思われる。

しかし、家康の場合、姉小路の如き、継承すべき堂上公家の名跡がなかった。そのため、徳川(得川)の系図から強引に「先例」を探し出して、源氏から藤原氏に改氏する、という手段を取らざるを得なかったのであろう。ちなみに、その先例として用いられたと考えられる系図が、橋本政宣氏によって、陽明文庫所蔵の系図類の中から見出され、紹介されている44。但し、その系図を直ちに徳川家の「公家成」の先例とするには、いささか困難な所があるようにも思われる。また、源氏から藤原氏に改氏した家が堂上の家格を獲得した先例としては、既に見たように富小路家の例があるが、富小路家の堂上昇格が、徳川家の「公家成」の先例と成り得たか否かについては、現時点では判断し難い。これらの点は、今後、検討すべき課題となろう。

ところで、家康以前に堂上の家格を得ていた武家としては、将軍の「室町殿」と、古河公方の「鎌倉殿」が、永禄六年の『補略』に、それぞれ堂上の公卿と殿上人として記載されている。両足利家以外には、周防山口の大内義隆が、上階後の天文十三年(一五四四)正月五日に侍従を兼任しており45、堂上の家格に列していたことが推測される。従って、徳川家康は、姉小路を継承した三木を除けば、武家としては大内義隆以来の「公家成」を果たすことができた、ということとなる。

それはさておき、既述のように、家康は、織田信長よりも先に堂上公家に列していた。よって、戦国末期から信長期における家康の身位は、権威の実態はともかくとして、当時の戦国期地域領主の中でも特筆すべきものであった、と考えることができる。

ここから、豊臣秀吉による「武家家格」秩序創出の背景として、当初の段階においては、織田家に匹敵する高い家格にあった家康の存在があった可能性もあるのではないか、と考えられよう。即ち、秀吉が各地の地域領主を次々と「公家成」させたことには、家康の家格を相対化するという側面もあったかも知れない。尤も、秀吉の計らいによって家康は「清華成」し、内大臣に昇り、依然、他の大名とは別格の身位を有し続けることとなるのであるが。

いずれにせよ、今後、織田信長、豊臣秀吉の政治活動、対朝廷政策等を分析する際に、堂上公家としての徳川家康の存在を念頭に置いて考察する必要もあるのではないか、と思われる。

おわりに

本稿では、一五七〇年代の『補略』のうち、徳大寺家本の元亀二年の『堂上次第』を取り上げて、検討を行った。

本史料から、徳川家康が元亀二年七月二十三日の時点において、既に堂上に列して殿上人の身位を有していたという事実が明らかにされたが、家康の「公家成」は、彼が従五位下に叙され、三河守に任じられた永禄九年十二月二十九日のことであったと推定される。ここから、家康が源氏から藤原氏へ改氏した本質的な理由は、叙位・任官でなく「公家成」のためであったと考えられる。また、戦国末期、織田信長よりも先に「公家成」を果たしていた家康を、室町・戦国期の「武家官位」から豊臣期の「武家家格」への価値認識転換の先駆者と位置づけることも可能ではないか、と考察した。

なお、本稿では、元亀四年の『堂上次第』と、天正四年の『堂上次第』の存在についても言及したが、これら両史料の記載内容については、ほとんど検討することができなかった。これら両『堂上次第』と、筆者が既に検討した永禄六年の『補略』と、本稿で取り上げた元亀二年の『堂上次第』の、それぞれの記載内容の比較・検討は、別稿において、あらためて行いたい。

それはともかく、本稿が、中世末期の公家研究のみならず、徳川家康の伝記研究や、織豊期および近世の武家官位を研究する上でも、いささかなりとも参考となれば幸いである。

注

(1) 近世の朝廷においては「ふりゃく」と清音で読まれるが、『補略』は『補歴』と同じで『補任・歴名』に由来する語であると考えられているので、「ぶりゃく」の訓でも差し障りないであろう。

(2) 武部敏夫「補略について」(『新訂増補國史大系 月報』32(『新訂増補國史大系』第56巻付録)(吉川弘文館、一九六五年十月)1~5頁。復刻、『新訂増補國史大系 月報 付 異本公卿補任』(吉川弘文館、二〇〇一年五月)239~243頁)。

(3) 陽明文庫所蔵の『補略』は、東京大学史料編纂所の写真帳(資料番号 6143-45)によって閲覧することができる。

(4) 宮内庁書陵部に所蔵される『補略』は、「数量は部数にしておよそ三十部余、冊数にして約八百冊に及」ぶ。武部敏夫「補略について」。それ以外にも、陽明文庫、東京大学史料編纂所、国立歴史民俗博物館、京都大学附属図書館等に、多くの『補略』が所蔵されている。

(5) なお、①「官位次第」、②「位次第」という名称自体は、殆どの『補略』に記されていないが、例えば、陽明文庫所蔵の元文四年の『補略』のように、①『官位次第』と標記された冊と②『位次第』と標記された冊とで『補略』一具となっているものがある。但し、陽明文庫所蔵の元文六年の『補略』は、①と②を併せた一冊に『官位次第』という書名が付けられている。

(6) 例えば、②のみで単独の冊となっている『位次第』の中には、六位以上の堂上・地下が位次順に混在して記載されているもの(陽明文庫所蔵の宝暦七年の『位次第』)、また、①②に加えて「*親王・門跡次第」が付載しているもの(陽明文庫所蔵の寛保四年、延享二年の各『補略』)、①に「地下次第」が加えられて『堂上地下次第』と標記されているもの(陽明文庫所蔵の宝暦三年の『補略』)、①②に「地下次第」が加えられて『堂上地下之次第』と標記されているもの(陽明文庫所蔵の宝暦四年の『補略』)、①②に「地下次第」と「社家次第」と「僧侶次第」が合冊されているもの(陽明文庫所蔵の寛延三年十月の『補略』)など、さまざまな形態のものがある。

(7) 赤坂恒明「永禄六年の『補略』について ── 特に戦国公家大名(在国公家領主)に関する記載を中心に ──」(『埼玉学園大学紀要』人間学部篇 第十一号、二〇一一年十二月、四三~五八頁)。また、紙幅の関係上、土佐一条家に仕えた中御門家については、別稿、赤坂恒明「土州中御門小考」(日本史史料研究会研究会報『ぶい&ぶい』(無為 無為)第二二号、日本史史料研究会、二〇一一年十二月、12~21頁)で検討を行った。なお、土佐の中御門家については、末柄豊「土佐一條家祗候の中御門家の系譜をめぐって」(日本史史料研究会会報『ぶい&ぶい』(無為 無為)第二三号、二〇一二年四月、1~11頁)を参照せよ。なお、永禄六年の『補略』には殿上人として古河公方晴氏が記載されているが、晴氏は永禄三年(一五六〇)五月二十七日に下総国関宿において卒去しており、永禄六年の時点では既に存命していないという御指摘を賜わった。卒去の情報が朝廷に達していなかったため、存命の扱いをされていたのであろう。在国の公家については、他にも同様のことがあるかも知れないので、今後、あらためて検討を行う必要があろう。

(8) 廣橋家旧蔵記録文書典籍類『補畧 永禄六年』。資料番号「H-63-555」。

(9) 本史料は、東京大学史料編纂所に所蔵されている明治十八年書写の謄写本(冊子本。資料番号 2043-2)を利用することができる。彰考館文庫所蔵の現物またはその写真は未見。既述のように江戸時代の『補略』には『堂上次第』の書名を持つものもあるので、本『堂上次第』を、元亀四年の『補略』と呼称することに問題はないであろう。なお、内題における「堂」字の上半分は破損している。また、彰考館文庫本は原本でなく、書写の際の誤写・脱落があると考えられる。

(10) 永禄六年の『補略』における「地下」の部分をも参照されたい。

(11) 永禄六年の『補略』、元亀四年の『堂上次第』、天正四年の『堂上次第』には、六位蔵人に続き、文章得業生(進士)も加えられている。

(12) しかし、例外もある。即ち、51富小路氏直は、52田丸具忠・53木造具政・54小嶋時親よりも後に従四位下に叙されているにもかかわらず、彼ら三人よりも前に排されている。その理由は明らかでないが、具忠・具政は伊勢の北畠一門、時親は飛騨の姉小路一族であり、いずれも「在国」であり、京都の朝廷には出仕していない。そのため、彼ら三人は、氏直の下位に置かれたものであろうか。あるいは、富小路家の堂上公家への昇格運動と関係があろうか。後考に俟ちたい。

(13) 湯川敏治編『歴名土代』(続群書類従完成会、一九九六年九月)三三頁。

(14) 湯川敏治編『歴名土代』五五頁。

(15) 湯川敏治編『歴名土代』五六頁。

(16) 湯川敏治編『歴名土代』五五頁。

(17) 湯川敏治編『歴名土代』一〇八頁。

(18) 湯川敏治編『歴名土代』一四六頁。

(19) 湯川敏治編『歴名土代』一四七頁。

(20) 湯川敏治編『歴名土代』一四六頁。

(21) 平山敏治郎「堂上格富小路家成立の顛末」(『日本常民文化紀要』第八輯(Ⅱ)、成城大学大学院文学研究科、一九八二年三月、一~四五頁)。

(22) 平山敏治郎「堂上格富小路家成立の顛末」四〇頁。

(23) 湯川敏治編『歴名土代』一三一頁。

(24) 赤坂恒明「永禄六年の『補略』について」五五頁。

(25) 『浪岡町史』第二巻(青森県南津軽郡浪岡町、二〇〇四年三月)133~138頁(遠藤巖氏執筆)。

(26) 赤坂恒明「永禄六年の『補略』について」五七頁 注21。

(27) 但し、六位蔵人は、『堂上次第』に載せられているものの、必ずしも堂上の家格であるとは限らない。

(28) 米田雄介「徳川家康・秀忠の叙位任官文書について」(『栃木史学』第八号、國學院大學栃木短期大學史学会、一九九四年三月、三八~七五頁)。米田雄介「日光東照宮文書の一側面 ── 徳川家康公の叙位任官文書再発行の真相 ──」(『大日光』66、一九九五年五月、53~61頁)。

(29) 湯川敏治編『歴名土代』一四七頁。

(30) 湯川敏治編『歴名土代』一四七頁。『御湯殿上日記』永禄十年正月三日。

(31) 永禄九年十二月二十九日の叙爵・任官・改姓・苗字変更については、今日に至るまで多くの先行研究がある。研究史については、平野明夫『徳川権力の形成と発展』(岩田書院、二〇〇六年十二月)等を参照されたい。

(32) 本史料の名称については先行研究ごとに相違があるが、渡邊世祐「德川氏の姓氏に就て」(渡邊世祐『國史論叢』(文雅堂書店、昭和三十一年十二月)299~311頁。初出、『史學雜誌』第三十編第十一號、大正八年十一月、17~34頁。昭和十八年一月再訂)に「将軍家准摂家徳川家系図事、東求院殿御書」とあり、尾上陽介「翻刻『近衛家記録十五函目録』(昭和十五年四月)」(『禁裏・公家文庫研究』第四輯(田島公編。思文閣出版、二〇一二年三月)171~193頁)186頁に「将軍家准摂家/徳川家系図東求院殿(前久公)御書」とある。

(33) 橋本政宣「慶長七年における近衛家と徳川家康の不和(上)」(『書状研究』第七号、一九八五年四月、13~17頁)。渡邊世祐「德川氏の姓氏に就て」には、「近衛公爵家の文書の中に「将軍家准摂家徳川家系図事、東求院殿御書」と題する一括二枚のものがある」とあるが、橋本政宣氏によると、本書状の「現況は巻子仕立、一巻」であるという。なお、小和田哲男「徳川家康の源氏改姓問題再考」(第32回 大学院史学大会記念講演)(『駒沢大学史学論集』第三五号、二〇〇五年四月、1~15頁)6頁に、「この文書はすごい長い文書でして、何年か前─昨年でしたかね─NHKの「その時歴史が動いた」という番組でも、この文書を横の方から映してずうっと何メートルかすごい長い文書だということが多分ご覧になっていた方はご記憶あるかと思います」とある。ちなみに、本書状の全体像の単色写真が、NHK取材班 編『その時歴史が動いた』20(名古屋/東京、KTC中央出版、二〇〇三年七月)「夢は征夷大将軍 徳川家康・逆転の戦略」192頁に掲載されているが、文字を読みとることは全くできない。

(34) 渡邊世祐「德川氏の姓氏に就て」。

(35) 本書状の第一項の翻刻・引用を伴う先行研究としては、例えば、次のものを挙げることができる。

・中村孝也『新訂德川家康文書の研究』上巻(日本学術振興会、一九五八年三月初版、一九八〇年三月新訂初版)。九四~九五頁に、第一項の前半部が挙げられている。

・『新編岡崎市史』中世2(新編岡崎市史編集委員会編集。新編岡崎市史編さん委員会発行、一九八九年三月)第四章第一節(新行紀一氏執筆)。879~880頁に、第一項の全文が紹介されている。

・笠谷和比古「徳川家康の源氏改姓問題」(笠谷和比古『関ヶ原合戦と近世の国制』(思文閣出版、二〇〇〇年十二月)第六章 111~133頁。初出、『日本研究』第16集、一九九七年九月、33~48頁)。118~119頁に、第一項の部分的な翻刻がある。

・辻達也「徳川氏の系図について」(『週刊朝日百科 日本の歴史 別冊 歴史の読み方』八号「名前と系図・花押と印章」(朝日新聞社、一九八九年。合冊、一九九二年一月)55~59頁)。56~57頁に、第一項の全文の翻刻と、第一項の大部分(末尾二十数文字を除く)の写真が掲載されている。

・谷口研語『流浪の戦国貴族近衛前久 天下一統に翻弄された生涯』(中公新書1213)(中央公論社、一九九四年十月)。170~171頁に第一項全文の読み下しがある。

(36) 橋本政宣「慶長七年における近衛家と徳川家康の不和(上)」、「慶長七年における近衛家と徳川家康の不和(下)」(『書状研究』第九号、一九九〇年八月、4~17頁)。

(37) 渡邊世祐「德川氏の姓氏に就て」。

(38) 笠谷和比古「徳川家康の源氏改姓問題」。

(39) 岡野友彦「家康生涯三度の源氏公称・改姓」(二木謙一編『戦国織豊期の社会と儀礼』吉川弘文館、二〇〇六年四月、六九~八六頁)七二頁。なお、そこでは、近衛前久書状に見える「そしのすち」は「素志の筋」と解釈されているが、新行紀一氏が『新編岡崎市史』で示しているように「庶子の筋」と解釈すべきであろう。

(40) 木下聡『中世武家官位の研究』(吉川弘文館、二〇一一年十一月)に挙げられた事例を見れば、このことは明白であろう。なお、本書では、家康の三河守の任官についても検討されている。

(41) 渡邊世祐「德川氏の姓氏に就て」。なお、「三木自綱」は「三木自網」とあるが、単なる誤植であると思われるので、訂正して引用した。

(42) 豊臣期の「公家成」に関する先行研究としては、下村效「天正 文禄 慶長年間の公家成・諸大夫成一覧」(下村效『日本中世の法と経済』(続群書類従完成会、一九九八年三月)五五九~五八五頁。初出、『栃木史学』第七号、一九九三年三月、二〇〇~二二四頁)、同「豊臣氏官位制度の成立と発展 ── 公家成・諸大夫成・豊臣授姓──」(下村效『日本中世の法と経済』五二一~五五七頁。初出、『日本史研究』第三七七号、一九九四年一月、一~二六頁)、黒田基樹「慶長期大名の氏姓と官位」(『日本史研究』第四一四号、一九九七年二月、1~26頁)、同「豊臣公家成大名の政治的性格──豊臣政権構造の一側面──」(『岡山藩研究』第三十号、一九九九年三月、11~20頁)、矢部健太郎「豊臣「武家清華家」の創出」(矢部健太郎『豊臣政権の支配秩序と朝廷』(吉川弘文館、二〇一一年十二月)一四〇~一七八頁。初出、『歴史学研究』七四六号、二〇〇一年二月、17~31頁)、同「「源姓」徳川家への「豊臣姓」下賜 ──秀忠の叙任文書の検討から──」(『古文書研究』第七十四号、二〇一二年十二月、一六~三四頁)、および、それらに引用された諸文献を参照せよ。

(43) 矢部健太郎「秀次事件と血判起請文・「掟書」の諸問題──石田三成・増田長盛連署血判起請文を素材として」(山本博文・堀新・曽根勇二編『消された秀吉の真実──徳川史観を越えて』東京、柏書房、二〇一一年六月、267~294頁)頁。また、同「秀吉・家康の朝廷政策」(『歴史読本』第四十七巻第七号、二〇〇二年七月、186~191頁)をも参照されたい。

(44) 橋本政宣「慶長七年における近衛家と徳川家康の不和(上)」16頁。

(45) 『公卿補任』天文十三年。

-

本史料の翻刻を許可して下さった東京大学史料編纂所に御礼申し上げる。また、本稿で検討した問題については、日本史史料研究会の関係者の方々より御意見・御教示を賜わった。記して謝意を表したい。

【正誤表】

| 頁・行 | 誤 | 正 |

| 62頁下17行 | 「平松」を一文字分、上げる | |

| 67頁下13行 | 元亀二年 | 元亀四年 |

| 68頁下1行 | 一五六〇年代 | 一五七〇年代 |

| 73頁上3行 | なかろうか。 | ないか、と考えられよう。 |

| 77頁下11行 | 「(続群書類従完成会、一九九八年三月)」を削除(重複のため) | |

| 77頁下18行 | 一二月、一四〇~一七八頁)。 | 一二月)一四〇~一七八頁。 |

【参考】

| |||||||||||||||||

赤坂恒明の連絡用ホームページに戻る。